生徒の活動

Future Technologies from TOKUSHIMA合同シンポジウム フォトコンテスト 表彰式

日 時:令和4年11月16日(水)

場 所:アスティ徳島

参加者:紀伊さん、友行さん、立石さん(3年)

結 果:最優秀賞(高校生部門)

内 容:

徳島で開催されたFuture Technologies from TOKUSHIMA合同シンポジウム(第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム・第13回 マイクロ・ナノ工学シンポジウム・第14回 集積化MEMSシンポジウム・化学とマイクロ・ナノシステム学会 第46回研究会)における、フォトコンテスト高校生部門において、最優秀賞をいただきました。受賞チームは、課題研究の際に撮影した、カワヨシノボリの透明標本をスマートフォンで接写した写真で応募しました。自分たちが美しいと思った写真が高く評価され、生徒たちの喜びもひとしおでした。

受賞作品 タイトル「花開く硬骨」

【SW-ingアカデミー】福井清 氏(徳島大学副学長)による出張講義

日 時:令和4年10月18日(火) 16:30~18:30

場 所:脇町高校31HR

講 師:福井清 氏(徳島大学副学長)

対 象:希望者32名

内 容:

テクニオンーイスラエル工科大学Aaron Ciechanover特別教授(2004年ノーベル化学賞受賞者)の講義映像を交えて医学についての講義をしていただきました。科学者としてのトライ&エラーの大切さや、研究を進めることで世界中の数億人の命を救うこと、また医学の置かれている状況などについて深く学ぶことが出来ました。

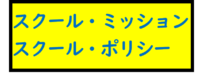

【SW-ingリサーチ ローカルアクト】美馬市の現状についての講演会

日 時:令和4年9月30日(金) 14:10~15:00

方 法:ZOOMによるリモート配信

講 師:藤本 晋一郎 氏(美馬市企業応援課)

対 象:1年生198名

内 容:

1年生は、2学期から地域課題解決に向けた課題研究に取り組んでいます。その一環として、自分たちの生活している地域の現状について関心を高めてもらうため、美馬市企業応援課の藤本氏をお招きし、美馬市の現状についてお話しいただきました。美馬市の課題だけでなく、関係人口増加に向けたロケツーリズムやサテライトオフィスなどの取り組み、また、うだつの町並みの活用について知ることができました。今回学んだことを踏まえて、自分たちの住む地域について理解を深めたいと思います。

生徒感想:

・美馬市の現状を知ったことで、自分の地域のどこに注目するか気づくことができた。美馬市と比較しながら検証したい。

・地域課題の裏には、新たなビジネスチャンスとなるスポットや産業があることを知ることができた。

・実際に美馬市が取り組んでいる事業について細かく知ることができた。特に、関係人口を増やす活動が勉強になった。

・美馬市に生まれ育ったが、知らないことがまだまだあることを知れた。将来、美馬市のために働きたいという気持ちが強くなった。

令和4年度 聞き書きワークショップ事前研修

日 時:令和4年8月8日(月) 10:00~12:00

場 所:本校化学講義室

講 師:國金重光さん(ニシアワアカデミア)岩男望さん(京都大学)

園原さん 福永さん(そらの郷)山内さん(西部総合県民局)

内 容:

今年度も世界農業遺産に認定されている「にし阿波の傾斜地農耕システム」における名人から聞きとりを行い、本としてまとめる「聞き書き事業」が行われます。本校からは本事業に探究部の13名が参加予定です。

今回はその事前研修として「聞き書き」の手法についての講義を受け、実践を行いました。まず最初に國金さんのコーディネーションのもと昨年度参加した3年生からの説明とアドバイス、そして岩男さんから「聞き書き」の手法や魅力、コツをご教授いただきました。その後、実践編として、オブザーバーの大人から仕事について聞き取りを行い、全体で発表を行いました。今後、この経験を活かして、各グループごとに名人を訪ね、聞き書きを行う予定です。

【SW-ingゼミ】東京大学AI研修

日 時:令和4年8月1日(月)~8月3日(水)

場 所:東京大学本郷キャンパス 日本科学未来館

講 師:東京大学大学院情報理工学系研究科 川原圭博 教授

東京大学院教育学研究科 野崎大地 教授

東京大学大学院新領域創成科学研究科 牧野 泰才 准教授

東京大学院情報理工学系研究科 矢谷 浩司 准教授

東京大学大学院情報理工系研究科 修士課程 近藤 佑亮さん

参加者:探究部 9名

本校OBである東京大学川原教授のご協力のもと3年ぶりに東京での研修を実施することができ、探究部9名が参加しました。今年度は最先端のAIを活用した取り組み等について各専門分野の先生方からの講義や体験・見学を行いました。

初日は午後からこちらも本校OBである野崎教授の「ロボティクス・VR技術を活用した運動学習の仕組み」や「モーションキャプチャを利用した運動解析」について講義並びに体験を行いました。続いて「筋トレ支援アプリの開発」を行っている近藤さんを交え、AIを使ったトレンドや題材の可能性について質疑やディスカッションを行いました。

2日目は大学を見学後、牧野先生から「超音波を利用した触覚体験」や「機械学習を用いた運動のリアルタイム予測」について講義並びに体験をしていただきました。午後からは川原先生より研究についての根本的なお話やブレインストーミング・研究のタネ探しについて幅広いテーマで講義いただきました。そして、最後に矢谷先生からヒューマンコンピュータインタラクションについての研究内容の紹介やSyncUpを利用したダンス練習におけるシンクロ率の測定を実践していただきました。

3日目最終日は日本科学未来館で体験・見学を行いました。川原先生が開発に携わった新型パーソナルモビリティ「poimo」やAIがプレイヤーの感情や技量を読み取り成長させる卓球ロボット「フォルフェウス」の体験や「きみとロボット展」を見学しました。

~生徒感想(一部抜粋)~

・自分の研究したいことをどのようにAIやプログラミングを使用して調べていくのかを詳しく知ることができたと思う。AIが社会に深く関わっていることをより実感することができた。そして、AIの汎用性の高さに驚いた。

・新たな発想の出し方について学べました。既存のことを否定することで新たな発想が生まれやすくなるということを聞き、これからの課題研究に繋げようと思いました。

令和4年度SSH生徒研究発表会

日 時:令和4年8月3日(水)8月4日(木)

場 所:神戸国際展示場

参加者:紀伊さん(3年) 立石さん(3年) 友行さん(3年)

内 容:

令和4年度SSH生徒研究発表会に本校生徒3名が参加しました。生徒研究発表会では、全国SSH校の代表215チームがポスター形式で日頃の研究成果を発表し、その中で特に優れた作品が口頭発表を行います。

本校の代表チーム「透明標本を用いたカワヨシノボリの吸盤の形状変化の解明」は、残念ながら口頭発表を行うことはできませんでしたが、全国各地の高校生との交流はかけがいのない経験となりました。

感 想

・目標であった口頭発表には選ばれなかったが、レベルの高い発表ばかりでとても勉強になった。実験の背景→実験の目的→実験方法と結果→考察という一連のストーリーがとても分かりやすく、そして、ロジカルに構築されていた。今度のスライド発表に活かしたい。また、難解なテーマより、身近なテーマが多いことにとても驚いた。自分なら疑問に思わなかったであろう現象に注目し、それを深めていくことが本当にすごいと思った。

・本当に楽しそうに話をしてくれるグループばかりで、聞いている方も楽しくなった。「研究を楽しむ」ということの重要性を実感することができた。これから次のステージで実験に取り組むとき、この気持ちを忘れず、粘り強くトライアンドエラーを繰り返したい。

・対面でのポスター発表は初めてで初めは緊張したが、徐々にコミュニケーションを取りながら進めることができた。質疑では、そんな視点もあるのかという質問もあり、とても刺激を受けることができた。その中で、この2日間で多くのアドバイスなどをもらい、まだまだ自分たちの研究は深めることができることに気づいた。もっと実験をする時間があればと改めて思った。本当に充実した2日間だったので、ぜひこの場所を目指して、後輩たちには研究を頑張ってもらいたい。

【SW-ingチャレンジ】高校生向け 遺伝子組換え実験講習会

日 時:令和4年7月28日(木)29日(金) 10:00~16:00

場 所:徳島大学先端酵素学研究所A棟

参加者:兼本さん(2年) 佐藤さん (2年)

内 容:

7月28日・29日に徳島大学先端酵素学研究所において開催された「高校生向け 遺伝子組換え実験講習会」に2年生2名の生徒が参加しました。

28日は、午前中に「遺伝子組換えの基礎知識」「実施する実験の手技と意義」の講義を受け、午後から「マイクロピペットの使い方」「大腸菌の形質転換①大腸菌への遺伝子導入」「ヒト遺伝子多型①DNA抽出」の実習を受けました。また、29日は前日の実験を受けて、「大腸菌の形質転換①コロニー観察」「ヒト遺伝子多型②PCR・制限酵素・電気泳動」の実習を行い、その後、それらの結果のまとめと考察を行いました。

感 想:

・ニュースなどで聞いていたPCRや遺伝子組換えなどについて詳しく知ることができ、ニュースなどの理解度が上がった。

・授業では、まだ遺伝子分野の内容まで進んでいないが、先取りで遺伝子について学べてよかった。遺伝子だけでなく、生物という科目への関心がさらに高まった。

「にし阿波 WORK CAMP SDGs×キャリア教育」事前研修

日 時:令和4年7月20日(水) 13:00~14:00

場 所:本校化学講義室

講 師:金村盟さん(株式会社みかも 代表取締役) 前田さん 福永さん(そらの郷)

内 容:

これまでも本校の活動に協力いただいてきた一般社団法人「そらの郷」の企画として8月に農家に民泊しサスティナブルな生活を知るとともに地元の企業で職場体験ができる「にし阿波 WORK CAMP」が行われることになりました。その事前学習に本校の生徒11名が参加しました。

「そらの郷」前田さんよりコースごとの日程や内容とともにその魅力についてのお話をいただき、みかも喫茶を経営なさっている金村さんからは一歩踏み出すことの大切さやSDGsの視点についてご自身の経験からお話しいただきました。それぞれ日程やコースは違いますが、参加者は非常にモチベーションが上がっていました。

【SW-ingゼミ】京都大学とのオンライン連携①

日 時:2022年7月15日(金)18:00~20:00

講 師:常見 俊直 氏(京都大学大学院理学研究科)

京都大学理学部大学生 大学院生5名

参加者:脇町高校2年生Sコース 36名

内 容:

本校Sコースの2年生が課題研究におけるテーマや実験計画についてZOOMを用いたオンラインでプレゼンテーションを行い、京都大学の学生・大学院生から意見や助言をいただきました。知識や準備の不足を痛感しながらも大学生等とのやりとりから新たな気づきを得ることができました。今後は、今日の助言を活かし、適宜アドバイスを受けながら、実験計画をブラッシュアップさせ、課題研究を進めていきます。

~テーマ一覧~

物理グループ

「木の組方と 力に対する 耐久性」「より強い 圧力に 耐えられる 構造」「ヨシノボリの吸盤と実用化」

化学・情報グループ

「ムチン の 保水性」「次世代 の 音楽ブームを拓く」「水分センサーを用いた傾斜地農耕システムの検証」「A I による 運動解析」

生物グループ

「ハリガネムシ の 謎」「カマキリの カマ」「ウメノキゴケ を 用いた 空気洗浄測定」「フロリゲン の 移動経路」

【SW-ingチャレンジ】屋久島研修事前研修発表会

日 時:令和4年7月20日(水)11:50~13:10

場 所:脇町高校 視聴覚教室

参加者:屋久島研修参加者8名、1・2年生見学者21名、教職員7名

内 容:生徒発表,参加生徒代表あいさつ,学校長あいさつ

7月30日(土)~8月2日(火)で実施する屋久島研修に参加する8名の生徒が,各自の興味関心に応じて屋久島について調査した成果を発表しました。それぞれが屋久島を、地質的・生態的・文化的など多様な視点から調べられており、幅広い知識を全員で共有することができました。また、参加者から多くの質問が出されるなど、当初の予定時間を大幅にオーバーした充実した発表会となりました。

発表テーマ:

「屋久島の地形と自然環境」

「屋久島固有の生物と生態系」

「ヤクシカ対策について」

「屋久島の自然と人々の暮らしの工夫」

「観光客増加による屋久島の抱える問題」

「屋久島の歴史について」

「屋久島の自然を用いた観光地化」

「発酵について」