生徒の活動

SW-ingゼミ 化学班

実施日:令和6年3月23日(日)

日 程:9:30 ~ 12:45

講 師:鳴門教育大学教授 早藤 幸隆 先生

参加者:Sコース 化学系2グループ 5名

内 容:

課題研究で化学系の内容をテーマにしている2つのグループが鳴門教育大学で設備をお借りして早藤先生のご指導のもと実験を行いました。高校で行ってきた実験の検証と、さらに発展させた内容について実験することができました。参加した班はスダチチンをテーマとしたグループとクマリン誘導体をテーマとしたグループです。

令和5年度 世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」取組報告会

実施日:令和6年3月20日(水)

日 程:10:00 ~ 16:00

場 所:美馬市地域交流センター「ミライズ」市民ホール

参加者:1年生2名 2年生1名

内 容:

徳島県西部地域(美馬市、つるぎ町、東みよし町、三好市)における「にし阿波の傾斜地農耕システム」が世界農業遺産に認定され6年となりました。これまでの取り組みや変化を振り返り、これからのにし阿波の活性化について考える機会として取組報告会が開かれました。本校からは3名の生徒が参加し、脇町高校における探究部を中心とした取組を報告しました。

令和5年度徳島県SSH生徒研究合同発表会

実施日:令和6年3月16日(土)

日 程:午前(開会行事、口頭発表)午後(ポスター発表、講演、閉会行事)

発表数:口頭発表2作品、ポスター発表9作品

参加者:Sコース2年生(35名)

内 容:

今年度Sコース2年生が取り組んできた課題研究の成果を令和5年度徳島県SSH生徒研究合同発表会において発表してきました。今年度は4年ぶりに対面でのポスター発表を行うことができ、大学の先生や専門家だけでなく、他校の先生や生徒からも指導・助言をいただける貴重な機会となりました。審査の結果、口頭発表部門では優良賞1作品、奨励賞1作品が受賞し、ポスター発表部門では優秀賞が2作品、優良賞が2作品、奨励賞が1作品がそれぞれ受賞することができました。ポスター、発表スライドは以下からご覧になれます。

<発表テーマ一覧>

口頭発表:

サワガニの体色と分布について(優良賞)

クマリン誘導体の蛍光特性の解析(奨励賞)

ポスター発表:

チュウゴクスジエビの分布と在来種への影響(優秀賞)

コエグロを利用した世界農業遺産 ~平地でのコエグロ利用を切り開く~(優秀賞)

木組みのねじれからの耐性(奨励賞)

サッカーの空中戦勝率と試合の勝率の関係(優良賞)

きれいな文字を書くためには(優良賞)

中高生・スポーツデータ解析コンペティション―2023―の結果

中高生・スポーツデータ解析コンペティション-2023-に本校から1チーム3名が参加しました。提供いただいたJリーグのデータを分析し、サッカーにおける空中戦の競り合いに注目し、その結果が試合の勝敗に影響するのかを研究しました。また、自チームにおける試合分析も併せて行い、それらを比較、検討することで練習へのフィードバック、そして、チームの強化を図りました。今回は 全国から150 の作品の出品があり、審査の結果、規定部門で敢闘賞を得ることができました。

【SW-ingキャンプ】SSH台湾海外研修

日 時:令和5年12月11日~12月16日(5泊6日)

場 所:NEHS、淡江大学、故宮博物館、桃園高校、光復高校、黄金博物館

参加者:2年生選抜者(15名)

同行者:徳島大学 村上敬一先生 本校教員2名

内 容:

2年生の希望者から選抜された15名が参加し、台湾海外研修を実施しました。8月からの徳島大学村上先生からの台湾講座に始まり、中国語講座やNEHSとのオンライン交流などの事前研修、そして、台湾での5泊6日の現地研修、最後に事後研修として『日台文化交流青少年スカラシップ』への応募が実施されました。日程は以下の通りです。

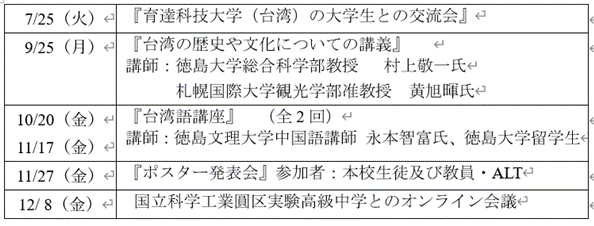

<事前研修>

<現地研修>

〜生徒の感想〜

・今日は移動がメインでした。初めての海外で、慣れないことが多く、少し疲れました。時差があり、1日が25時間というのも不思議な感覚です。レストランでの夕食はとても楽しく、どの料理も美味しかったです。今日は、明日に向けて早く休みたいです。

・台湾の食文化は全然違うなと思った。たくさん食べるつもりだったが全部重い感じであまり箸が進まなかった。また、移動時のバスは日本のものと違い派手なデザインだった。

・今日はNEHSの人たちと交流した。英語でプレゼンするのは緊張したが、熱心に聞いてくれとても嬉しかった。また,質問もたくさんしてくれただけでなく、実験のアドバイスもくれとてもいい経験になった。英語で交流すると改めて自分の英語力の未熟さを感じ、これからはもっと英語を実際に声に出すことを大切にしたいと思った。

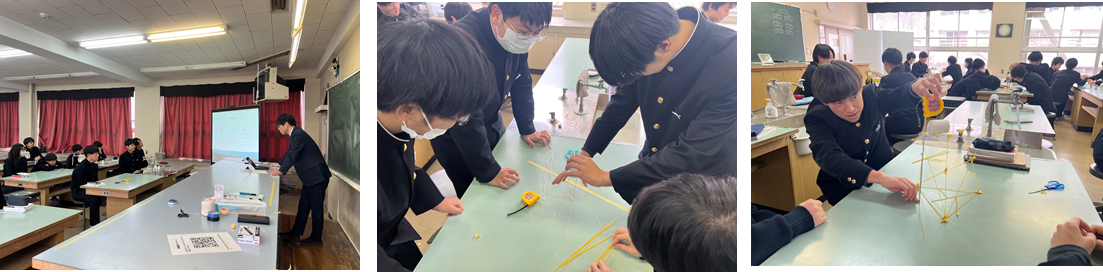

・マシュマロチャレンジをした。初めはちゃんとチャレンジを進められるのか不安で仕方がなかった。しかし、やり始めてみると、お互いがジェスチャーを使いながら、時にはふざけ合いながら、コミュニケーションを取ることができた。規模は全く違うが、言語や文化が違っても、海外の人たちと研究をすることは可能で、それはとても楽しいことなんだと、実感した。初めてが詰まった1日だった。

・光復高校での交流について。生徒の全員がとても上手に日本語を話していたこと。また、それは長い授業時間(8時間授業)と学校内での厳しいスマホの使用制限(黒板の前に箱がありそこにずっと入れておかなければならない)で培ってきていたことに驚きました。また、彼らは日本のアニメや音楽も大好きで、話がとても合って嬉しかった。

・2種類の博物館と、九份と、お寺と…ととても情報量の多い一日だったと感じます。前々からとても楽しみにしていた日だったので、一日中とても幸せでした。故宮博物館は綺麗だし、たくさんの珍しいものがありました。日本の博物館とはまた違うものを見ることができてとても新鮮に感じました。とてもとても長い巻物が1番印象に残っています。目あけていることが困難なほどの快晴で、カラフルな外観と青い空がとても映える写真を撮ることができました。またいつか時間をかけて回りたいなと感じる場所でした。

・午前中は桃園育達高校に行って、日本語を学ぶ高校生と交流した。とても近い国同士なのに、学校生活にはたくさんの違いがみられた。一方で、お菓子の話や定番の女子トークは共通している部分があって、違う国の人、というイメージから、同じ高校生、という印象に変わっていった。 午後は淡江大学に行って、様々な研究の様子を見た。さらには、台湾で研究を続ける日本人の方々のお話を聞いた。みなさん口を揃えて、違う世界に飛び込んでみるのは悪くないとおっしゃっていた。何事も受け身になるのではなく、自分からいろんなチャンスを掴んでいこうと思う。

・日本に無事に帰って来れてよかった。 6日間、長かったようで短かったから、1日1日がとても充実していたんだと思う。自分の言いたいことをどうのようにしたら相手に伝わりやすいかっていうことを色々考えたし、台湾の人たちに助けてもらいながらも良い交流ができて、本当に良かった。海外で研修するというこんな良い機会をくださり本当に感謝しているし、この研修で学んだことはこれからの人生に活かしていきたい。 この台湾研修に参加できてとても良かった。 ありがとうございました。

令和5年度 SSH生徒発表会

実施日:令和6年2月16日(金)

日 程:14:30 ~ 15:45

発表数:1年生クラス代表(30作品)及び全2年生(52作品)

参加者:運営指導委員,中学高校教員,大学院生 他 18名

内 容:

日頃取り組んでいる課題研究の成果を,全校生徒が参加する対面形式によるポスター発表会を行いました。各学年・コースの発表内容は次の通りです。

| 1年生は【SW-ingリサーチ ローカルアクト】として,9月から「地域課題解決」をテーマに個人で課題研究に取り組みました。生徒発表会では各クラスの代表者が発表を行いました。 |

| 2年生B・Cコースの生徒は【SW-ingリサーチ グローバルアクト】として,10月から「SDGs」を共通テーマに,2~4名のチームで課題研究に取り組みました。当日は全チームが発表を行いました。 |

| 2年生Sコースの生徒は【探究科学Ⅰ】として,自然科学・情報科学分野の課題研究に取り組んでおり,その成果の中間発表を行いました。 |

発表者は各2回ずつ、発表者と視聴者を入れ替えながら全8回のポスター発表を行いました。また,視聴者側も積極的に質問しており,活気のある発表会となりました。

他学年や外部の方々との交流を通して,声の大きさや発表内容などについて,新しい気付きも得ることができる貴重な機会となりました。

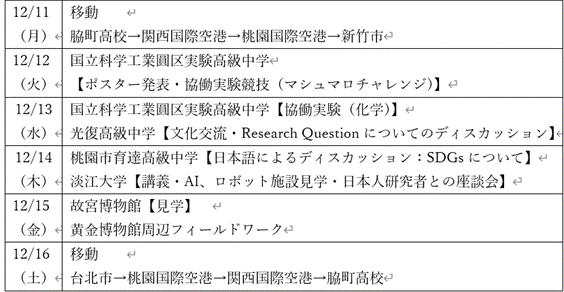

海外研修の校内への波及(マシュマロチャレンジ)

日 時:令和6年1月23日(火)14:10~15:00

対 象:2年生物理選択者

実験名:「マシュマロチャレンジ」

内 容:

今年度、海外研修で開発した教材である協働実験(チームビルディング)を海外研修に参加していない生徒にも行ってもらい、その成果の波及を目指しました。現地でも研修を担当した物理教員の杜先生がオールイングリッシュで2年生の物理選択者向けにアジャストして行いました。

地域応援アイデアコネクトEXPO2023最終審査及び結果

日 時:令和5年11月9日(金)12:10~17:00

場 所:オンライン

大会名:地域応援アイデアコネクトEXPO2023

参加者:探究部1、2年生(8名)

内 容:

地域応援アイデアコネクトEXPO2023の最終審査会に1次審査を突破した探究部8名2グループが参加しました。今年度はパナソニックサイクルテック社さんから提案いただいた電動アシスト自転車を題材に、RESAS等の公的なデータを使い地域を活性化させる手段について考えました。パナソニックサイクルテック社さんからもフィードバックを受けながら夏休みから少しづつ取り組んできたデータドリブンな自分たちの地域活性化案について発表しました。その結果、2グループが「ベストマーケティング賞」「社会問題解決賞」をそれぞれ受賞しました。

令和5年度高校生ビッグデータ活用コンテスト

日 時:令和5年12月27日(水)

場 所:【発表】オンライン

参加者:探究部5名

本校探究部5名が高校生ビッグデータ活用コンテスト1次審査を通過し、2次審査で昨年末に発表をZOOMによるオンラインで行いました。ヤフー・データソリューションDS.INSIGHT提供データをもとに「サイクリング革命〜電動自転車が創る活気と希望の未来〜」といったテーマでデータを分析し、美馬市の車社会を変革させるとともに地域の活性化を目指すアイデアを提案しました。審査の結果、佳作を受賞することができました。

徳島生物学会参加~サワガニ班〈最優秀賞〉~

徳島生物学会参加

日時:令和6年1月6日(土)13:00~17:00

場所:徳島文理大学21号館(薬学部研究棟)1階 会議室

参加者:2年 稲井康介 新開光将 東原昌紀

発表テーマ:【サワガニの体色と分布について】

発表形質:プレゼンテーション

内容:コロナ禍の中,開催できていなかった生物学会が3年ぶりに徳島文理大学で開催され,本校の生物班からは,1グループが参加しました。特別講演の後,中学生,高校生,大学生,大学教員,一般,の発表が行われる一般講演の部門で発表を行いました。発表後の質疑応答の時間には,大学の先生方から質問やご意見をいただき,貴重な経験をすることができました。今後の研究に活かして参りたいと思います。

なお,後日連絡をいただき,サワガニ班は高校生部門で〈最優秀賞〉を頂きました。ありがとうございました。