次の要領で、「令和7年度脇町高等学校SSH事業成果報告会及び生徒発表会」を実施します。

今年度も対面とzoom配信のハイブリッドによる実施となります。

1 実施日 令和8年2月20日(金)

2 参加方法 対面またはzoomによるリモート配信

3 日 程

13:30~14:00 開会行事・SSH事業成果報告

14:15~15:45 生徒発表会

・1年生 地域課題解決型の課題研究の成果発表

・2年生文系・理系コース テーマ別グループ探究活動の成果発表

・2年生Sコース 自然科学・情報科学・数学分野の課題研究「探究科学Ⅰ」の中間発表

下記の実施要項をご確認の上、URLまたは二次元コードからお申し込みください。

R7 成果報告会及び生徒発表実施要項.pdf

実施日 令和7年9月26日(金)

日 程 9:40~10:30 研究授業「現代の国語」

10:45~11:35 研究授業「数学A」

11:50~12:40 研究授業「総合的な探究の時間」

12:00~12:45 昼食

13:30~14:20 生徒発表 1「くさいものには蓋をしろ 無臭化計画」

2「環境に影響を受けにくい校内放送の音声特性」

3「青石の風化と微生物」 4「土成丸山古墳表採埴輪の検討」

14:30~15:30 研究協議

16:00~18:00 脇高イノベーションプログラム2025 ワークショップ

講師 徳島大学i. school 玉有 朋子 氏

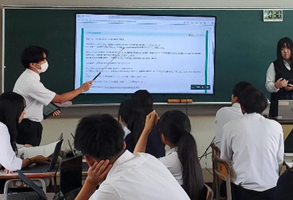

本年度の「令和7年度脇町高等学校SSH生徒発表及び授業研究会」は、脇町高校独自のコンピテンシー(INTEGRATOR)を設定し、それをもとにした授業改善の取組や生徒研究の成果を発表する場としました。今回は対面とZoomを活用したリモートによるハイブリッド形式で授業公開及び研究協議を行い、徳島県教育委員会高校教育課 指導主事 鈴木 哲也 氏、広島市立基町高等学校 教諭(教育デザイン部主任)和泉 裕太朗 氏、株式会社ユニークピース 事業推進部長 加藤 美栄 氏にご指導・ご助言をいただきました。ご参加いただいた22名の皆様、大変ありがとうございました。

今後、本授業研究会で使用した指導案や教材を「開発教材等」のページに掲載していきます。

SSH

授業研究会

コンピテンシー

授業改善

次の要領で、「令和7年度脇町高等学校SSH生徒発表及び授業研究会」を実施します。Zoomを活用したリモート、または、対面による授業公開及び研究協議となります。なお、お申し込みをいただいた方にのみ当日の案内、または、ZoomのID等をお送りします。下記の実施要項のQRコード、または、参加申込よりお申し込みください。

SSH

授業研究会

生徒発表会

探究

コンピテンシー

次の要領で、「令和7年度 脇町高校SSH課題研究発表会」を実施します。今年度もリモート形式と対面形式のハイブリッド方式で、3年生Sコースにおける課題研究の成果と3年生総合的な探究の時間におけるSDGsに関する研究の報告会を実施します。あわせて昨年度の海外研修についても同時に発表します。下記の申込フォームからお申し込みいただくか、参加申し込み書をダウンロードの上、各学校でお取りまとめの上メールでお申し込みください。

7月4日(金)までにお申し込みください。

申し込みフォーム

1 実施日 令和7年7月25日(金)

2 形 式 リモート形式(ZOOM)及び対面形式

3 場 所 徳島県立脇町高校

(対面の場合)

4 日 程 12:45~14:40 課題研究発表会

【脇町SSH】課題研究発表会実施要項.pdf

参加申込書.doc

SSH

課題研究発表会

課題研究

脇町高校

1 実施日 令和7年2月21日(金)

2 参加方法 対面またはzoomによるリモート配信

3 日 程

13:30~14:00 開会行事・SSH事業成果報告

14:15~15:45 生徒発表会

以上のような日程で、「令和6年度脇町高等学校SSH事業成果報告会及び生徒発表会」を実施しました。対面とZoomを活用したリモートによるハイブリッド形式での成果報告及び生徒発表会となりました。

生徒発表会はポスター形式で行われました。

1回9分(質疑応答含む)で、各1グループ2回ずつ合計6回の発表を行いました。発表者と視聴者の距離が近く、質疑もしやすい状況で、それぞれの生徒がより深く考え成長する場となりました。

・1年生代表者 地域課題解決型の課題研究の成果発表

・2年生B・Cコース全員 SDGsをテーマにした探究活動の成果発表

・2年生Sコース全員 自然科学・情報科学分野の課題研究「探究科学Ⅰ」の中間発表

また、外部より対面及びオンラインで22名の方にご参加をいただき、生徒発表に対して多くの思慮深い質疑をいただきました。大変ありがとうございました。

次の要領で,「令和6年度脇町高等学校SSH事業成果報告会及び生徒発表会」を実施します。今年度も対面とzoom配信のハイブリッドによる実施となります。

1 実施日 令和7年2月21日(金)

2 参加方法 対面またはzoomによるリモート配信

3 日 程

13:30~14:00 開会行事・SSH事業成果報告

14:15~15:45 生徒発表会

・1年生 地域課題解決型の課題研究の成果発表

・2年生B・Cコース SDGsをテーマにした探究活動の成果発表

・2年生Sコース 自然科学・情報科学分野の課題研究「探究科学Ⅰ」の中間発表

下記の実施要項をご確認の上、QRコードよりお申し込みください。

成果報告会及び生徒発表実施要項.pdf

実施日 令和6年9月27日(金)

日 程

8:45~ 9:35 研究授業「数学Ⅱ」

9:50~10:40 研究授業「英語+家庭」

10:55~11:45 研究授業「総合的な探究の時間」

12:00~12:45

<生徒発表>

1「屋久島研修」

2「世界農業遺産!傾斜地農業システムの秘密

~コエグロ利用の可能性を探る!!~」

3「クマリン誘導体の蛍光特性の解析」

13:30~14:20 研究協議

14:40~16:10 サイエンス・カフェ

講師 東京大学 教授 川原 圭博 氏

以上のような日程で、「令和6年度脇町高等学校SSH生徒発表及び授業研究会」を実施しました。対面とZoomを活用したリモートによるハイブリッド形式での授業公開及び研究協議となりました。本研究会では、東京大学 教授 川原圭博先生、東山中学高等学校 教諭 鶴迫貴司先生、広島市立舟入高等学校 教諭 柏原奨平先生にご指導・ご助言をいただきました。また、延べ34名のご参加をいただきました。大変ありがとうございました。

なお、本授業研究会で使用した指導案や教材を掲載しています。

次の要領で,「令和6年度脇町高等学校SSH生徒発表及び授業研究会」を実施します。今年度はZoomを活用したリモート,または,対面による授業公開及び研究協議となります。なお,お申し込みをいただいた方にのみ当日の案内,または,ZoomのIDなどをお送りします。下記の実施要項のQRコード,または,参加申込よりお申し込みください。

1 実施日 令和6年9月27日(金)

2 参加方法 対面,または,Zoomを活用したリモート配信

3 日 程

8:45~ 9:35 研究授業「数学Ⅱ」

9:50~10:40 研究授業「英語+家庭」

10:55~11:45 研究授業「総合的な探究の時間」

10:55~11:45 研究協議【英語+家庭】

12:00~12:45 生徒発表

12:00~13:00 研究協議【数学】

13:30~14:20 研究協議【総合的な探究の時間】

14:40~16:10 サイエンスカフェ

実施要項(SSH生徒発表及び授業研究会).pdf

参加申込 https://forms.office.com/r/ea14Aak0dp

目 的 :

1年生及び2年生(B・Cコース)が取り組んでいるSW-ingリサーチ(課題研究)の授業研究会を実施し、教員の課題研究における指導力の向上を図る。

日 時 :令和6年7月1日(月)14:00~17:00

指導助言:吉田 大作 氏(京都芸術大学プロダクトデザイン学科クロステックデザインコース 准教授)

参加者 :本校教職員

内 容 :

2年ぶりに吉田先生をお招きし、授業研究会を実施しました。

生徒が取り組んだ課題研究のポスターを見ていただき、テーマ設定や調査方法等についての指導の改善点を教えていただきました。また、探究活動を始めるにあたっての共通言語を使った「型」の共有や、一次情報(自身の取材・体験)・基礎情報(データ等)・二次情報(論文・書籍・ネット)の情報収集のバランスが重要であることを学びました。質疑応答でも活発な意見交換が行われ、実り多い研修となりました。