タグ:SSH

SW-ingゼミ 化学班

実施日:令和6年3月23日(日)

日 程:9:30 ~ 12:45

講 師:鳴門教育大学教授 早藤 幸隆 先生

参加者:Sコース 化学系2グループ 5名

内 容:

課題研究で化学系の内容をテーマにしている2つのグループが鳴門教育大学で設備をお借りして早藤先生のご指導のもと実験を行いました。高校で行ってきた実験の検証と、さらに発展させた内容について実験することができました。参加した班はスダチチンをテーマとしたグループとクマリン誘導体をテーマとしたグループです。

令和5年度 世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」取組報告会

実施日:令和6年3月20日(水)

日 程:10:00 ~ 16:00

場 所:美馬市地域交流センター「ミライズ」市民ホール

参加者:1年生2名 2年生1名

内 容:

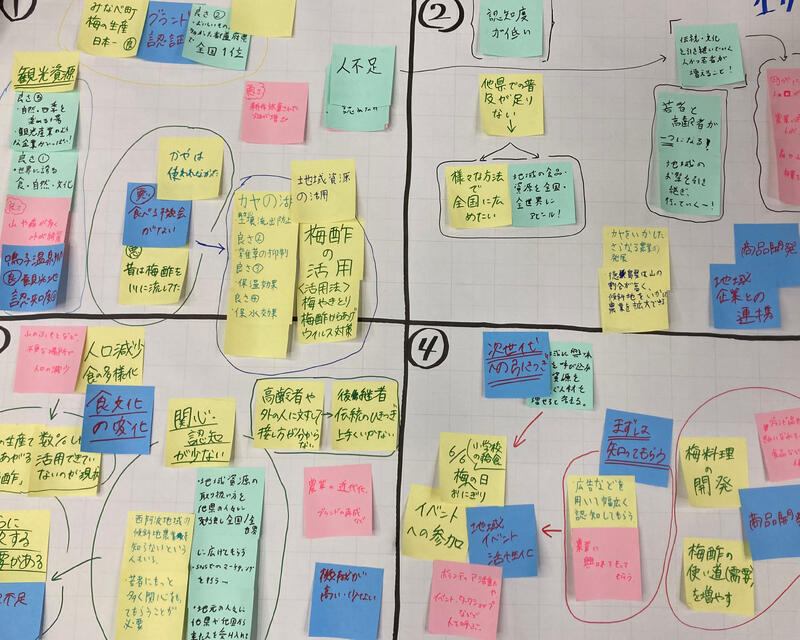

徳島県西部地域(美馬市、つるぎ町、東みよし町、三好市)における「にし阿波の傾斜地農耕システム」が世界農業遺産に認定され6年となりました。これまでの取り組みや変化を振り返り、これからのにし阿波の活性化について考える機会として取組報告会が開かれました。本校からは3名の生徒が参加し、脇町高校における探究部を中心とした取組を報告しました。

令和5年度徳島県SSH生徒研究合同発表会

実施日:令和6年3月16日(土)

日 程:午前(開会行事、口頭発表)午後(ポスター発表、講演、閉会行事)

発表数:口頭発表2作品、ポスター発表9作品

参加者:Sコース2年生(35名)

内 容:

今年度Sコース2年生が取り組んできた課題研究の成果を令和5年度徳島県SSH生徒研究合同発表会において発表してきました。今年度は4年ぶりに対面でのポスター発表を行うことができ、大学の先生や専門家だけでなく、他校の先生や生徒からも指導・助言をいただける貴重な機会となりました。審査の結果、口頭発表部門では優良賞1作品、奨励賞1作品が受賞し、ポスター発表部門では優秀賞が2作品、優良賞が2作品、奨励賞が1作品がそれぞれ受賞することができました。ポスター、発表スライドは以下からご覧になれます。

<発表テーマ一覧>

口頭発表:

サワガニの体色と分布について(優良賞)

クマリン誘導体の蛍光特性の解析(奨励賞)

ポスター発表:

チュウゴクスジエビの分布と在来種への影響(優秀賞)

コエグロを利用した世界農業遺産 ~平地でのコエグロ利用を切り開く~(優秀賞)

木組みのねじれからの耐性(奨励賞)

サッカーの空中戦勝率と試合の勝率の関係(優良賞)

きれいな文字を書くためには(優良賞)

中高生・スポーツデータ解析コンペティション―2023―の結果

中高生・スポーツデータ解析コンペティション-2023-に本校から1チーム3名が参加しました。提供いただいたJリーグのデータを分析し、サッカーにおける空中戦の競り合いに注目し、その結果が試合の勝敗に影響するのかを研究しました。また、自チームにおける試合分析も併せて行い、それらを比較、検討することで練習へのフィードバック、そして、チームの強化を図りました。今回は 全国から150 の作品の出品があり、審査の結果、規定部門で敢闘賞を得ることができました。

【SW-ingキャンプ】SSH台湾海外研修

日 時:令和5年12月11日~12月16日(5泊6日)

場 所:NEHS、淡江大学、故宮博物館、桃園高校、光復高校、黄金博物館

参加者:2年生選抜者(15名)

同行者:徳島大学 村上敬一先生 本校教員2名

内 容:

2年生の希望者から選抜された15名が参加し、台湾海外研修を実施しました。8月からの徳島大学村上先生からの台湾講座に始まり、中国語講座やNEHSとのオンライン交流などの事前研修、そして、台湾での5泊6日の現地研修、最後に事後研修として『日台文化交流青少年スカラシップ』への応募が実施されました。日程は以下の通りです。

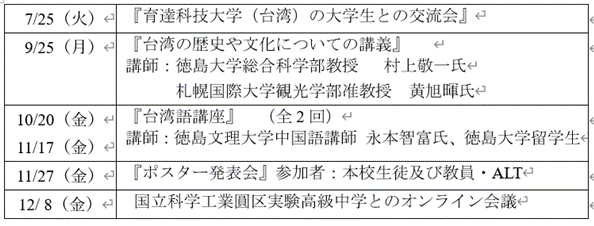

<事前研修>

<現地研修>

〜生徒の感想〜

・今日は移動がメインでした。初めての海外で、慣れないことが多く、少し疲れました。時差があり、1日が25時間というのも不思議な感覚です。レストランでの夕食はとても楽しく、どの料理も美味しかったです。今日は、明日に向けて早く休みたいです。

・台湾の食文化は全然違うなと思った。たくさん食べるつもりだったが全部重い感じであまり箸が進まなかった。また、移動時のバスは日本のものと違い派手なデザインだった。

・今日はNEHSの人たちと交流した。英語でプレゼンするのは緊張したが、熱心に聞いてくれとても嬉しかった。また,質問もたくさんしてくれただけでなく、実験のアドバイスもくれとてもいい経験になった。英語で交流すると改めて自分の英語力の未熟さを感じ、これからはもっと英語を実際に声に出すことを大切にしたいと思った。

・マシュマロチャレンジをした。初めはちゃんとチャレンジを進められるのか不安で仕方がなかった。しかし、やり始めてみると、お互いがジェスチャーを使いながら、時にはふざけ合いながら、コミュニケーションを取ることができた。規模は全く違うが、言語や文化が違っても、海外の人たちと研究をすることは可能で、それはとても楽しいことなんだと、実感した。初めてが詰まった1日だった。

・光復高校での交流について。生徒の全員がとても上手に日本語を話していたこと。また、それは長い授業時間(8時間授業)と学校内での厳しいスマホの使用制限(黒板の前に箱がありそこにずっと入れておかなければならない)で培ってきていたことに驚きました。また、彼らは日本のアニメや音楽も大好きで、話がとても合って嬉しかった。

・2種類の博物館と、九份と、お寺と…ととても情報量の多い一日だったと感じます。前々からとても楽しみにしていた日だったので、一日中とても幸せでした。故宮博物館は綺麗だし、たくさんの珍しいものがありました。日本の博物館とはまた違うものを見ることができてとても新鮮に感じました。とてもとても長い巻物が1番印象に残っています。目あけていることが困難なほどの快晴で、カラフルな外観と青い空がとても映える写真を撮ることができました。またいつか時間をかけて回りたいなと感じる場所でした。

・午前中は桃園育達高校に行って、日本語を学ぶ高校生と交流した。とても近い国同士なのに、学校生活にはたくさんの違いがみられた。一方で、お菓子の話や定番の女子トークは共通している部分があって、違う国の人、というイメージから、同じ高校生、という印象に変わっていった。 午後は淡江大学に行って、様々な研究の様子を見た。さらには、台湾で研究を続ける日本人の方々のお話を聞いた。みなさん口を揃えて、違う世界に飛び込んでみるのは悪くないとおっしゃっていた。何事も受け身になるのではなく、自分からいろんなチャンスを掴んでいこうと思う。

・日本に無事に帰って来れてよかった。 6日間、長かったようで短かったから、1日1日がとても充実していたんだと思う。自分の言いたいことをどうのようにしたら相手に伝わりやすいかっていうことを色々考えたし、台湾の人たちに助けてもらいながらも良い交流ができて、本当に良かった。海外で研修するというこんな良い機会をくださり本当に感謝しているし、この研修で学んだことはこれからの人生に活かしていきたい。 この台湾研修に参加できてとても良かった。 ありがとうございました。

令和5年度 SSH生徒発表会

実施日:令和6年2月16日(金)

日 程:14:30 ~ 15:45

発表数:1年生クラス代表(30作品)及び全2年生(52作品)

参加者:運営指導委員,中学高校教員,大学院生 他 18名

内 容:

日頃取り組んでいる課題研究の成果を,全校生徒が参加する対面形式によるポスター発表会を行いました。各学年・コースの発表内容は次の通りです。

| 1年生は【SW-ingリサーチ ローカルアクト】として,9月から「地域課題解決」をテーマに個人で課題研究に取り組みました。生徒発表会では各クラスの代表者が発表を行いました。 |

| 2年生B・Cコースの生徒は【SW-ingリサーチ グローバルアクト】として,10月から「SDGs」を共通テーマに,2~4名のチームで課題研究に取り組みました。当日は全チームが発表を行いました。 |

| 2年生Sコースの生徒は【探究科学Ⅰ】として,自然科学・情報科学分野の課題研究に取り組んでおり,その成果の中間発表を行いました。 |

発表者は各2回ずつ、発表者と視聴者を入れ替えながら全8回のポスター発表を行いました。また,視聴者側も積極的に質問しており,活気のある発表会となりました。

他学年や外部の方々との交流を通して,声の大きさや発表内容などについて,新しい気付きも得ることができる貴重な機会となりました。

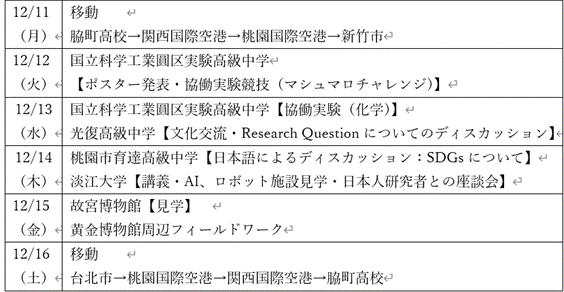

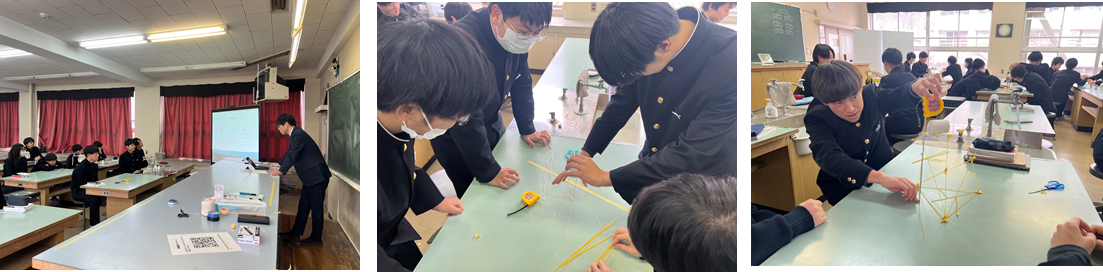

海外研修の校内への波及(マシュマロチャレンジ)

日 時:令和6年1月23日(火)14:10~15:00

対 象:2年生物理選択者

実験名:「マシュマロチャレンジ」

内 容:

今年度、海外研修で開発した教材である協働実験(チームビルディング)を海外研修に参加していない生徒にも行ってもらい、その成果の波及を目指しました。現地でも研修を担当した物理教員の杜先生がオールイングリッシュで2年生の物理選択者向けにアジャストして行いました。

地域応援アイデアコネクトEXPO2023最終審査及び結果

日 時:令和5年11月9日(金)12:10~17:00

場 所:オンライン

大会名:地域応援アイデアコネクトEXPO2023

参加者:探究部1、2年生(8名)

内 容:

地域応援アイデアコネクトEXPO2023の最終審査会に1次審査を突破した探究部8名2グループが参加しました。今年度はパナソニックサイクルテック社さんから提案いただいた電動アシスト自転車を題材に、RESAS等の公的なデータを使い地域を活性化させる手段について考えました。パナソニックサイクルテック社さんからもフィードバックを受けながら夏休みから少しづつ取り組んできたデータドリブンな自分たちの地域活性化案について発表しました。その結果、2グループが「ベストマーケティング賞」「社会問題解決賞」をそれぞれ受賞しました。

令和5年度高校生ビッグデータ活用コンテスト

日 時:令和5年12月27日(水)

場 所:【発表】オンライン

参加者:探究部5名

本校探究部5名が高校生ビッグデータ活用コンテスト1次審査を通過し、2次審査で昨年末に発表をZOOMによるオンラインで行いました。ヤフー・データソリューションDS.INSIGHT提供データをもとに「サイクリング革命〜電動自転車が創る活気と希望の未来〜」といったテーマでデータを分析し、美馬市の車社会を変革させるとともに地域の活性化を目指すアイデアを提案しました。審査の結果、佳作を受賞することができました。

京都大学TV会議②

日 時:令和5年12月1日(金)18:00~20:00

場 所:脇町高校及びオンライン

参加者:Sコース2年生(35名)

講 師:京都大学大学院准教授 常見俊直先生 TA6名

内 容:オンライン会議による課題研究のブラッシュアップ

2年生Sコースの生徒が4月から取り組んできた課題研究の進捗状況と今後の実験計画について事前に資料を作成し、ZOOMによるオンラインで京都大学の常見先生及び学生さんから助言や新たなアイデア等をいただきました。あわせてルーブリックによる評価や文章によるフィードバックもしていただき、今後の実験計画の見直しや進め方について深めることができました。

<テーマ一覧>

・スダチチンの抗酸化作用について

・クマリン関連物質の蛍光性について

・綺麗な字を書くには

・サッカーの勝率をあげるには

・傾斜地農耕システムにおけるカヤの働き

・弓道の所作と軌道

・イスの騒音を減らすには

・木組みとその応用

・コエグロ中の微生物と結晶片岩への影響

・チュウゴクスジエビの分布

・ヨシノボリの体長と水流の関係

・サワガニの体色と生育環境について

令和5年度 科学の甲子園徳島大会

日 時:令和5年11月18日(土) 9:50~16:30

場 所:徳島県立総合教育センター

参加者:2年生24名(本校)

8校25チーム(全体)

内 容:

情報・理科・数学などの知識・技術や発想力を競う「科学の甲子園」の徳島県大会が開催されました。今年はグループによる話し合いも実技競技も再開され、久しぶりの一日開催となりました。本校からは校内予選を勝ち抜いた4チーム24名が参加しました。生徒たちは、物理・化学・生物・地学・数学・情報の各問題と事前に準備してきた実験競技に協力しながら取り組みました。今年度は残念ながら入賞することはできませんでしたが、自分たちの実力を知り、他校のアイデアを見ることができる貴重な機会となりました。

生徒感想:

・事前に練習した結果が出せなくて残念だった。もう少し早くから準備していればよかったと後悔しました。ただ、他の学校のアイデアと近いとこもあり、惜しかったです。

・問題が難しいと思ったけど、チームで協力することで解けた問題も多かった。実技競技で失敗したのが残念でした。

令和5年度 第2回【SW-ingアカデミー】講演会およびサイエンスカフェ

日 時:令和5年11月16日(木)14:10~15:40+16:20~17:20

講 師:菅 由紀子 氏

株式会社Rejoui 代表取締役

演 題:「データサイエンスと女性のキャリア形成」

参加者:1、2年生

内 容:

今年度、第2回のSW-ingアカデミーは株式会社Rejoui 代表取締役であり、データサイエンティストである菅由紀子氏をお招きし、「データサイエンスと女性のキャリア形成」と題して講演をしていただきました。データを正しく読み取ることの重要性やデータを分かりやすく伝えるにはといったデータサイエンスの基本からデータサイエンティストとはどのような職業であるかをご自身の経験や具体的な例をあげていただきお話ししてくださいました。また,放課後には有志を募って開催したサイエンスカフェ(ミニ講演会)には,20名の生徒が参加し,講演会を聞いての質問を中心に、より具体的な話題で盛り上がりました。

〜生徒の感想〜

・私は、データサイエンティストという言葉は知らないに近かったのですが、活躍できる仕事が、医療・製薬や製造業、金融業、コンサルティングに加え、さらにエンターテインメントやスポーツなどがあることに驚きました。さまざまな職業について色々な人の役に立っているということは、まさに〝データを使って「世の中の困りごと」を解決する人〟にふさわしい仕事だと思います。この仕事・技術は一生モノですし、もし私がデータサイエンティストになることが出来れば、それは誇りをもてる職業となるでしょう。 三つのスキル(ビジネス力、データサイエンス、データエンジニアリング)に分けられ、それぞれ得意分野を活かして活躍していると聞きました。私は、この三つの中で国語や歴史などが得意なほうのでビジネス力を活かせるのではと思います。このことは、誰もが努力すれば、興味があれば尚更、個性を活かして活躍することが出来ると思うので、職に就くのが簡単ではないかもしれなくても、挑戦してくれる人が増えてもおかしくはないはずです。 ですが、WiDSの方々が女性の就職・在職率を三割にしようと活動している中、日本の女性比率が十三%とほど遠いことには、少し残念です。昔から男性社会が強く根付いている(他国が男女平等に歩み進めている中、日本は未だにジェンダー指数などを知らない方が多く、時には差別的発言も見られる ※歴史や現代の国語の時間に学習しました。)、そして少子高齢化が進んでいる日本では、今の世界に大切なAI技術を担う者が激減しているといった、人材不足や人材流出があることが問題です。なので、多くのメリットを持つデータサイエンティストの存在を広く知ってもらい、この現象が少しでも良くなって欲しいです。

・データサイエンスのイメージとして堅くてデータや数字と向き合うだけの仕事と思っていましたが実際話を聞いて数学が得意ではない人もいることを知って魅力を感じました。本当に知らない分野の話しだったので、とても面白かったです。

農業遺産シンポジウム 〜ユースセッション〜

日 時:令和5年11月10日(金)9:00~17:00

場 所:和倉温泉「あえの風」石川県七尾市和倉町和歌崎8の1

参加者:探究部3名(1年生1名 2年生2名)

内 容:

石川県七尾市で行われた農業遺産シンポジウムに探究部の生徒3名が参加しました。このシンポジウムは全国の世界農業遺産・日本農業遺産に認定されている地域の方々が一堂に会し、地域資源を活用した地域のさらなる活性化に向けて開催されました。この中で本校の取組を紹介するとともに、ユースセッションとして全国の農業遺産認定地域の高校生による意見交換会が行われ、「農業遺産ユースアピールin能登」として発表しました。高校生同士の交流だけでなく、大人に提言する貴重な機会をいただき、代え替えのない経験を得ることができました。

〜参加生徒の感想〜

ユースセッション参加当初は、緊張してすごく不安でした。「理想を考えて何が足りないのか、改善点は何か」と逆算して考えていくこと、「できる」よりも「やる」で行動していくことの大切さを心と体で感じました。「所得向上のために」というテーマについて私は「農産物をつくる過程を知ってもらい、プロセス・新鮮さ・味などに付加価値をつけ、所得向上を図る」という意見を出しました。また、話し合っていく中で「『人とのつながりや関係性』が大事だ」という意見が出ました。そのとき、「両者の間で信頼関係が築かれていれば、少し高くても価値を認め、買うのではないか」と思い、改めて人とのつながりの大切さを感じました。今回、ユースセッションに参加して、「『当たり前』ってなんだろう?」と考えることが、課題解決に向けてこれまでの『当たり前』を変えようとすることが、現状や未来を良くするための第一歩であること、まずは「知ること」が大事だということを学びました。

<発表資料、ユースアピールの内容は以下となります>

発表資料【徳島県立脇町高等学校】.pdf ユースアピール.pdf

サイエンスフェア2023 参加(探究部アウトリーチ活動)

日 時:令和5年11月4日(土)10:00~16:00

場 所:あすたむらんど徳島

参加者:探究部11名

内 容:

あすたむらんど徳島で開催された「サイエンスフェア2023」に本校探究部11名が参加しました。「楽しい実験教室」と題して会場を訪れた子ども達に、空気砲の体験やスライム作り体験、そして、mbotを使った簡易プログラミングやロボット操作をしてもらいました。さらに午後からは大型の空気砲とスモークマシンを使って「サイエンスショー」を行いました。子ども達と接することでアウトリーチ活動の重要性と科学の知識を分かりやすく伝えることの難しさを感じる機会となりました。ご来場いただいた皆様に感謝申し上げます。

第67回日本学生科学賞徳島県審査の結果

第67回日本学生科学賞の徳島県審査会が行われ、本校からはこれまで行ってきた課題研究の成果として3年生Sコース11グループが出品しました。

審査の結果、最優秀賞に1グループ、優秀賞に3グループ、2グループが入賞となりました。最優秀賞のグループと情報分野の1グループが中央審査に出品されます。

最優秀賞(県知事賞)

「ヨシノボリの吸盤について」 佐古さん、逢坂さん、湯藤さん

優秀賞(教育長賞)

「カマキリの腿節のトゲの違いと餌の保持能力」 高井さん、三好さん、繁本さん

「納豆の保水力」 工藤さん、新居さん、岩浅さん

「未来を継ぐ伝統技法」 大塚さん、前田さん、西條さん

入賞

「保水性に着目した伝統農法の効果の検証」 森西さん、小川さん、金崎さん

「葉の開花からみるフロリゲンの移動」 逸見さん、松村さん、片山さん

第2回サイエンスカフェ

日 時:令和5年10月24日(火)16:00~17:30

講 師:長谷 栄治 氏

徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所(pLED)

特任助教

演 題:「見えないものを見える化する光学研究」

参加者:希望生徒(32名)

内 容:

講師として徳島大学ストLEDフォトニクス研究所(pLED) ・ 長谷 栄治 氏を,グラフィックファシリテーターとして玉有 朋子 氏を迎えて,サイエンスカフェを実施しました。玉有先生の進行のもと和やかな雰囲気で始まりました。長谷先生からは「見えないものを『見える化』する光学研究の紹介」をしていただき,高校の範囲では学習することのない非線形光学現象を利用して、皮膚内のコラーゲンを見える化する観察方法について興味深く聞くことができました。その後は,参加生徒同士のグループワークや生徒からの質問をもとに進行し、楽しく有意義なサイエンスカフェとなりました。その様子は写真でご覧ください。

|

|

|

|

|

|

農業遺産認定地域の高校生による意見交換会(ユースセッション)事前研修

日 時:令和5年10月19日(日)16:30~18:00

場 所:オンライン

参加者:1年生1名 2年生2名

内 容:

石川県で行われる世界農業遺産シンポジウムにおけるユースセッションの参加に向けて事前研修が行われ、本校からは3名が参加しました。まず、世界農業遺産についての講義が行われました。次にグループに分かれ自己紹介ののちに11月10日に向けての意見交換会を行いました。世界における農業遺産について知ることができる貴重な機会となりました。

SW-ingゼミ「京都大学訪問研修」

日 時:令和5年8月21日(月)~8月22日(火)

場 所:京都大学理学研究科セミナーハウス他

講 師:京都大学大学院 理学研究科附属 サイエンス連携探索センター

常見 俊直 准教授

T A :京都大学理学研究科技術部 斎藤 紀恵さん 阿部 邦美さん 田尾 彩乃さん 石川 学さん

京都大学大学院理学研究科 博士課程 奥田 尚さん 森本 克己さん

京都大学大学院理学研究科 修士課程 山田 莉彩さん 東島 いずみさん 小林 凌河さん 小野 基紀さん

京都大学理学部 向原 樹映さん

参加者:Sコース2年生 35名

本校OBである京都大学常見俊直准教授のご協力で京都大学での研修を実施することができ、Sコース2年生35名全員が参加しました。

初日はメンバーの紹介の後、薄層クロマトグラフィー(TLC)を用いた野菜などの色素分離実験の研修を行いました。原理の説明や実験上の注意を受けた後、指定された野菜の色素分離を行い,慣れたところでグループごとに計画した野菜を選択して実験を行いました。午後からは,実験結果を基に考察を行い、そこで生まれた仮説を検証するために追加実験を行いました。グループごとに次々に出てくる疑問を解決するため、技術職員の方が個別の実験道具や溶液を準備してくださるという、短時間ながらも恵まれた環境で実験を進めることができました。1日目の最後に、実験の内容をまとめて発表準備を行いました。TAのみなさんとも対話しながら、自分たちの行った実験の意味を考察し、より効果的に伝えるための工夫を時間ぎりぎりまで続ける姿が印象的でした。

宿舎に入ってからも、京都の食事に舌鼓を打ちながらも、研修中の疑問点をネットで検索したりまとめを工夫するなど、2日目の発表に向けての準備を行いました。

2日目は、プレゼンテーションの最終仕上げを行った後、グループごとに発表を行い、TAのみなさんからの質疑に答えました。実験手法は同じでも、グループごとに切り口のまったく異なる実験テーマとなるなど、それぞれが真剣に向き合った内容でした。発表の仕方やデータに対する考察の甘さについて指摘されることもありましたが、データ中の着目点を強調する工夫や、仮説を検証する有効な追加実験を行うグループが多く見られました。最後の相互投票により、昼食中に起こった変化に対する仮説を、論理的に検証するための追加実験を工夫したグループが、大学院生の議論も巻き起こし、最優秀賞を獲得しました。

全体の解散後も昼食時間を削っての研究室見学をお願いする生徒や昼食中もTAの方から学習法や大学での生活について話を伺う生徒もおり、脇高生の探究心や積極性の高さを示していました。

生徒3人に1人という手厚い助言者のアドバイスを受けながら『実験し、その結果から考察し、発表する』一連の流れを経験し、探究することの楽しさを実感することができました。さらには追加実験を計画,実施することで、新たな発見に至るグループもあり、課題研究の過程での貴重な経験をする充実した京都大学訪問研修となりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

令和5年度 脇町高校SSH課題研究発表会

日 時:令和5年8月17日(木) 12:45〜14:05

場 所:脇町高校およびオンライン

参加者:2、3年生Sコース、1年生希望者、近隣中学校の生徒および教員、SSH指定校の教員 運営指導委員 等

内 容:

令和5年度脇町高校SSH課題研究発表会を本校およびオンラインのハイブリッド形式で行い、約150名の方に見学いただきました。3年生Sコース11組とBCコースから1組がこれまで進めてきた課題研究の成果を発表しました。

<発表テーマ一覧>

・未来を継ぐ伝統技法

・より強い力に耐えられる構造

・ブラジリアンナッツ現象の謎に迫る!

・産後うつ予防に選択肢を

・カワヨシノボリの吸盤の形状変化と吸着力の関係

・保水性に着目した伝統農法の効果の検証

・ウメノキゴケは大気汚染の指標となりえるのか

・納豆PGAの保水力の活用

・葉の開花の位置からフロリゲンの移動

・次世代のJ-POP音楽ブームを拓く

・カマキリの鎌の構造

・AIを使った投球運動の解析

京都大学理学部高大連携事業COCOUS-R中間発表会

日 時:令和5年8月8日(火)~8月9日(水)

場 所:京都大学理学研究科セミナーハウス他

参加者:探究部2名(高橋、町田)

昨年度末の3月から探究部の2名は「綺麗な字を書くには」というテーマで研究を行い、定期的に京都大学の院生からZOOMを用いた指導・助言を受けてきました。今回はその中間発表として京都大学に集まり発表を行いました。

初日は午後から各学校からプレゼンテーションによる研究の中間発表と質疑、そして、その後ポスターセッションを行いました。女子学生同士の活発な質疑が行われ貴重な機会となりました。

2日目は他校の生徒とグループになって化学実験を行いました。色素のTLC実験の結果をもとに野菜等の天然の色素を分離し、考察を行いました。全国の高校生や京都大学の学生さんから様々な刺激をうけ、今後の研究に対するモチベーションが上がりました。